Liebe Leserin, lieber Leser,

Dr. med. Frank E. Skrotzki hat seine Kindheitserinnerungen in zwei Teilen niedergeschrieben, die insbesondere durch Detailreichtum bestechen. Er schreibt humorvoll, plastisch und authentisch. Seine Beschreibung ist ein Zeitdokument der originellen Art.

Frank kenne ich seit etlichen Jahrzehnten, und ich freue mich, ihn auf meiner Seite vorstellen zu dürfen.

Hier nun Teil 2 seiner Erinnerungen. Zum Teil 1: Klick

Ihr Henning Stoffers

Dr. med. Frank-E. Skrotzki - Erinnerungen

Steinfurter Straße - Klein Luxemburg - Teil 2

Es gilt, eine Episode aus der Geschichte Münsters vor dem Vergessen zu bewahren. Dabei handelt es sich um ein Stück der Stadt, das sich, wie es scheint, immer weit außerhalb der innerstädtischen Wahrnehmung befunden hat.

Wer weiß schon noch, wo es sich befunden hat?

Vielleicht liegt es daran, dass es optisch von der Stadt getrennt war, dass es in der Wahrnehmung keine soziale Rolle gespielt hat (was gar nicht stimmt) oder sei es, weil es de facto ein sich selbst verwalten konnte.

Münster hatte damals, d.h. in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts, eine stark hierarchische Bevölkerungsstruktur, deren einzelne Gruppen sich fast nur mit sich selbst beschäftigten. Da gab es primär die Poahlbürger innerhalb der Promenade, lange ortsansässig, katholisch, privilegiert und häufig unnahbar.

Die zweite Gruppe setzte sich aus den später dazu gekommenen zusammen, die außerhalb der Promenade, den ehemaligen Wallanlagen, siedelten und bunter zusammengewürfelt waren.

Und dann gab es drittens die Reste der zumeist preußischen Abkömmlinge derer, die bereits vor dem Krieg in die Stadt gezogen waren, besonders Beamte und Universitätsangehörige, Militärangehörige, bereits evangelisch und daher doppelt stigmatisiert und bis zur Nazizeit auch jüdisch und nun, nach dem Krieg, letztendlich noch die unterste Schicht, die Neubürger aus den verlorenen Ostgebieten.

Diese Neusiedler ließen sich in den nach dem Krieg völlig auf dem Reißbrett entstandenen Vierteln am Stadtrand oder dem gänzlich wieder aufgebauten Kuhviertel nieder. Dieses Viertel lag zwar nun innerhalb der Promenade, war aber, wie der Name schon sagt, nicht gerade bevorzugtes Wohngebiet der Münsteraner. Da es obendrein, bis auf eine Schule und die geringen Reste des Zwölfmännerhauses völlig den Bomben zum Opfer gefallen war, obendrein aus kleinen Häuschen bestanden hatte, bot es sich an, hier in der Aufbauphase, Neubürger anzusiedeln.

Wir sprechen hier nicht von der großen Zahl der britischen Besatzungssoldaten mit ihren Familien, die ebenfalls das Stadtbild prägten. Sie führten jedoch ein Eigenleben, bis auf wenige Außendarstellungen, die in der Fernsehübertragung der Krönung Elizabeths II. in den Nissenhütten auf dem Hindenburgplatz gipfelten. Wenige deutsche Gäste, zu denen auch meine Eltern und ich auch gehören durften, hatten die Chance in einem riesigen, mit Menschen vollgestopften Saal, auf einem sehr kleinen Schwarz-Weiß – Fernseher die Feierlichkeiten miterleben zu können. Public – Viewing 1952! (Wobei dieser Begriff eigentlich Leichenschau heißt!)

Wer hatte also da schon Zeit, sich mit Klein-Luxemburg, unserem kleinen, halbautonomen Territorium zu befassen!?

Als wir, d.h. meine Eltern und ich, 1950 endlich eine passable Mietwohnung bekamen, für deren Ausbau sie die damals horrende Summe von 10.000 DM bezahlten (die Entschädigung für den fürchterlichen Unfall meiner Mutter, den sie bei Ihrer Arbeit für die amerikanische Verwaltung in Hessen erlitten hatte) und aus Bielefeld nach Münster zogen, landeten wir knapp vor den offiziellen Toren der Stadt, auf der Steinfurter Straße 172.

Das Schild, das die Grenze Münsters damals noch markierte, stand stadtauswärts unmittelbar nach der ehemaligen Reiterkaserne. Das letzte Haus innerhalb der Stadtgrenzen war die Gaststätte Schnetmann, unmittelbar neben der Gaststätte Bussmann – einem Haus aus der Gründerzeit, einer ehemaligen Gartenwirtschaft.

Dorthin verschlug es uns also:

An die Bundesstraße 54, denn das war diese Straße zugleich, die das Gebiet von dem hier die Rede ist, mitten durchschnitt. Sie war in Richtung Burgsteinfurt ab Stadtschild eine Lindenallee. Neben alten Bäumen schlängelte sich ein unbefestigter, sandiger Radweg.

Das graue, alte, nach dem Krieg zusammengeflickte Haus in das wir einzogen, war noch nicht gänzlich verputzt, was zugleich den einfachen Versuch erkennen ließ, es zu vergrößern indem man einfach aufgemauerte Teile sah; und das blieb auch so, bis wir 1967 wieder auszogen. Es gehörte einem Viehhändler, der seinen Beruf an einen rostigen Nagel gehängt und so in den daneben liegenden, ehemaligen Stallungen ebenfalls Wohnraum geschaffen hatte.

Das Haus war weit vom Bauhaus – Stil entfernt. Jedes Fenster hatte eine andere Größe. Dieses verwies deutlich auf ihre Herkunft: sie waren aus Trümmergrundstücken zusammengeklaubt. In die ehemaligen Stallungen zogen bald Flüchtlinge aus der Sowjetisch Besetzten Zone ein.

Mich interessierte, da ich damals erst knapp 10 Jahre alt war, eine alte Pferdekutsche, die auf dem Hof stand und leider eines Tages verschwunden war. Wie schön hätte ich damit spielen können!

Auf der anderen Straßenseite der B 54, wo das Gelände deutlich tiefer lag, wie übrigens auch unser Grundstück, befanden sich Schrebergärten. Neben dem Gelände auf dem wir wohnten, befand sich unmittelbar anschließend ein weiterer, großer Garten, stadteinwärts. Dann wieder Felder bis zu Schnetmann. Das war`s! Ansonsten waren wir also von Feldern umgeben.

Es war eine schöne, ruhige Zeit.

Wir waren etwa 300 Meter vom letzten Kasernengebäude entfernt – eben auf dem Land. Zwischen den ehemaligen Kasernen und den gegenüberliegenden Häusern war die Straße bereits frisch asphaltiert, was für uns zum Rollschuhlaufen ideal war.

Nur von Zeit zu Zeit mussten wir den alten, klapprigen Stadtbussen oder auch mal einem Leukoplastbomber von Lloyd, ja, ganz selten einem Mercedes 170V ausweichen. Dann wieder kamen graue VW- Käfer - Standard vorbei, deren Fahrer ihr rasantes Tempo durch Herunterschalten mit Zwischengas drosselten, wobei es nicht allen gelang, das synchron hinzubekommen; aber was machte das schon! Schalten war und ist ja schließlich kein Geheimnis und somit kann das jeder hören.

Bogen diese Autos stadtauswärts rechts bei Bussmann ab in Richtung Gasselstiege oder links in Richtung Kaserneneinfahrt – hier waren es übrigens häufig die besseren, Opel oder Borgward, dann klackte der Winker, der seinem Namen noch alle Ehre machte, schließlich schoss er auf und ab wackelnd aus dem Autorahmen, um dann durch betätigen eines Schalters in Innern wieder eingefangen zu werden.

Warum fuhren in der Kaserne die besseren Autos?

Dort war die Westfälische Reit- und Fahrschule unter Major a.D. Stecken. Der Krieg war zwar verloren aber der soldatische Rang gehörte weiter zu ihm wie ein Vorname. Er wurde übrigens wegweisend in der reiterlichen Ausbildung und selbst Wikipedia widmet ihm eine Seite.

Bei den Pferden hielt ich mich öfter auf, half im Stall mit – die Kaserne war für sie ideal – war in ihr doch vor dem Krieg die Kavallerie bis zu ihrer Auflösung beheimatet gewesen und hatte bis auf zwei bis drei der Häuserblocks den Krieg gut überlebt.

Dort übte ich mich etwas im Umgang mit Pferden, obwohl ich dennoch nie auf einem gesessen habe. Sie waren mir einfach zu groß und damit etwas unheimlich. Waren dann allerdings in der Halle Münsterland Pferdeauktionen, war ich immer mit von der Partie und erlebte so, wie die spätere Reiterlegende Rainer Klimke sein erstes Pferd ersteigerte.

In der Reithalle schaute ich der Ausbildung der Pferde und der Reiter gerne zu. In Erinnerung blieb mir ein Spruch, der in großen Lettern an die weiß gekalkte Wand gemalt war und den man heutzutage wohl nicht mehr so anbringen würde:

„Reitersmann merk Dir`s genau: Erst das Pferd und dann die Frau!“

Über den Sinn habe ich lange nachgedacht und bin mit fortschreitendem Alter zu unterschiedlichen Deutungen gelangt.

Fast jeden Morgen bog übrigens stadteinwärts ein Vierergespann mit Rappen aus dem Gelände ab. Sie zogen eine große, schwarze an den vier Seiten offene Kutsche, die auf vier Holzsäulen ein ebenfalls schwarzes Dach trugen, von dem ein etwa 30 cm breites Fransenbord herabbaumelte. Die Säulen endeten in silberfarbig bemalten Holzkreuzen. Auf dem Kutschbock saß stolz mit den Zügeln in den schwarz behandschuhten Händen der Kutscher in schwarzem Anzug mit Zylinder, um seine traurige Arbeit anzutreten.

Nun, die Kaserne war für uns Jungen ein großartiges Spielgelände.

Das ergab sich auch daraus, dass in den zerstörten Blocks jede Menge Metall zu finden war, das wir mühsam aus den Gesteinstrümmern freilegten und unter Aufbietung aller unserer Kräfte zu einem Schrotthändler auf die Melchersstaße brachten. Dafür erhielten wir etwas Geld, für unsere Begriffe immer sehr viel, wofür wir uns mal eines dieser damals so verpönten Schundheftchen wie Mickey Mouse, Tom Prox, Billy Jenkings oder Akim leisten konnten. Herrlich!!

Ansonsten war die Kaserne mit ihrem riesigen Areal und leerstehenden Garagentrakten ideal für unsere Spiele und Radrennen.

Ja, die Räder! Ich bekam auch endlich eines zu Weihnachten. Ein aufgefrischtes Vorkriegsmodell, das nur von neuer Farbe zusammengehalten wurde und nach kurzer Zeit dem Verkäufer praktisch in Einzelteilen wieder vor die Tür gestellt wurde. Dann reichte es für meine Eltern, mühsam abgespart, mir doch ein nagelneues, grünes Rixe-Rad, das sogar eine Gangschaltung hatte, zu schenken. Wie leuchteten da wohl meine Augen!!!

Natürlich, verglichen mit heute, kein Komfort, doch damals der Hit! Es hat mich lange durch meine Schulzeit begleitet.

Langsam kehrte auch wieder Leben in die Kaserne zurück. In die leerstehenden Gebäude zogen dann Bereiche der Universität ein, meistens Seminar- und Bibliotheksräume kleinerer, geisteswissenschaftlicher Fächer.

Doch davon später. Erst einmal zur anderen Straßenseite.

Schnell lernte ich, dass wir in einem autarken Stadtviertel lebten, dessen Außengrenzen stadteinwärts durch eine mächtige, enge Kastanienallee gebildet wurde. Zwischen diesen Bäumen wölbte sich eine mit Blaubasalt gepflasterte Straße, die bei Regen immer wieder Autofahrer in Bedrängnis brachte, wovon die Rinde der Bäume beredt Zeugnis ablegte.

Diese leicht abgesonderte Lage des Viertels mag dazu beigetragen haben, dass seine Bewohner die Stadt Münster gar nicht so recht wahrnahmen, so wenig, wie sie, und damit wir, von den Städtern wahrgenommen wurden. Hier war man unter sich, kannte sich und brauchte die Stadt eigentlich gar nicht.

Man bedenke wir hatten 2 (in Worten: zwei) Lebensmittelläden! Meine Eltern und ich kauften immer bei Erich Wandt – heute befindet sich in den Räumen ein Erotik-Shop. Ein paar Stufen hinauf und schon waren wir in dem Lädchen. Mein Ziel: Margarinebilder!!! Ob nun über Karl May, über die fünf Erdteile oder Tiere, wir Jungen sammelten sie; und wir wussten genau, wann bei ihm neue Serien eintrafen.

Draußen standen dann die Lieferautos, tlw. dreirädrige Goliaths, ein Borgward – Lieferwagen oder auch mal ein großer Büssing. Die Fahrer lieferten: Rama, Sanella, Deli usw. und die heißersehnten neuen Bilderserien. Erich Wandt zierte sich immer, uns die Bilder herauszurücken. Aber unbewusst war uns klar, dass er letztendlich nicht widerstehen konnte.

Natürlich lebten in der Handvoll Häuser dieses Viertels auch Menschen, die ihrer ganz normalen Arbeit nachgingen. Abends kamen sie mit Aktentasche, leerer Brotbox oder leerem Henkelmann nach Hause. Es kam auch einmal einer wohl etwas früher, was bei der Nachbarin nach einigen Monaten zu dem Sohn mit Namen „Öhrchen“ führte, die verdächtig auf dem Vater hinwiesen.

Meine Gedanken und die meines damaligen Freundes waren jedoch der Wirtschaft gewidmet. Wir wollten Geld verdienen. Damals gab noch nicht die automatischen Kegelbahnen, dafür viele Kegler; und so wurden wir für diese Knochenarbeit gern gesucht! Für drei bis vier Stunden am Abend gab es immerhin zwei Mark, Regina (ein fürchterlich künstliches, orangefarbenes bis rotes Gesöff) und, wenn man nicht aufpasste, blaue Flecken an den Beinen.

Da war es schon besser im Sommer bei der Kartoffelernte zu helfen. Noch lange war die Landwirtschaft nicht voll mechanisiert. Also sammelten wir mit dem Bauern und seiner Familie, dem Knecht und der Magd, die von einem pferdgezogenen Gerät aus der Erde gekratzten Kartoffeln in Körben auf, um sie dann zum Sammelplatz zu bringen. Wie herrlich war es dann mittags mit allen unter einem Baum im Schatten zu sitzen und das selbstgebackene Brot der Bäuerin, belegt mit Wurst aus eigener Schlachtung, zu essen und Milch oder selbstgepresstem Obstsaft zu trinken!

Aber es kam noch schöner: abends, nach getaner Arbeit häuften wir das getrocknete Kartoffellaub auf, zündeten es an, bis die glühende Asche übrigblieb und legten dort noch übrig gebliebene Kartoffeln hinein bis ihre Schale schwarz war. Mit einem Stock fischten wir sie dann an den Rand, ließen sie leicht abkühlen und aßen sie dann! Ein unbeschreiblicher Genuss!!! Dazu gab es manchmal Butter oder Kraut…… Es läuft noch heute das Wasser im Mund zusammen!

Klein-Luxemburg, dieses in sich ruhende Viertel, verließ man nur, wenn man stadteinwärts, etwa bis zur Grevener Straße musste. Dort gab es Hill, einen Supermarkt, der nach heutigen Begriffen den Namen gar nicht verdiente. Er hatte aber eine Fischabteilung; und Fisch aß man in den Familien damals freitags meistens noch.

Dem Geschäft gegenüber gab es aber auch das Café Willenborg, wo eine einmalig leckere Schwarzwälder Kirschtorte angeboten wurde. Daneben existierte die Drogerie Hengsbach. Hier ließ man die seltenen Fotos, die mit der Bilora – Box geschossen worden waren in „chamois – matt“ mit Büttenrand in schwarz-weiß entwickeln.

Aber zurück in unser Viertel. Dort war man zu Hause!

Was sich jenseits der Blaubasalt - gepflasterten Straße hinter den mächtigen, engstehenden Kastanien befand, war praktisch extraterritorial und musste von uns verteidigt werden. Diese martialische Aktion fand sehr häufig links hinter dem ehemaligen Schützenhof und den Kastanien Richtung Grevener Straße statt. Dort befanden sich unsere Alpen, die Milke – Berge. Hinter denen lauerte nach unserer kindlichen Auffassung immer wieder Gefahr.

Die Milke – Berge waren das Ergebnis einer früheren Sandgrube, mit Unkraut und den damals überall zu findenden, langstieligen, gelbblühenden Trümmerblumen bewachsen. Diese gehörten zu den Nutzpflanzen, denn sie blühten zu unserem höchsten Feiertag, dem Lambertusfest im September. Dann schmückten wir mit ihnen die hölzernen Pyramiden in die wir abends unsere leuchtenden, bunten Papierlaternen steckten, bevor wir um sie herum tanzten mit dem vielkehligen Kindergesang: „Lambääärtus, Lambääärtus…….“

Diese Berge also gehörten uns, waren sie doch sehr geeignet, unsere Fähigkeiten auf Pisten, die sich gebildet hatten, in einem Auf und Ab und Hin und Her mit den Fahrrädern zu testen.

Nun, es kann der Beste nicht in Frieden leben, wenn…. So war es auch hier.

In den alten Kasernengebäuden auf der Grevener Straße, wo heutzutage die Feuerwehr angesiedelt ist, wohnten in jenen Jahren Flüchtlinge aus dem europäischen Osten, die vor den Sowjets geflohen waren, und diese hatten natürlich auch Kinder, die ebenfalls spielen wollten – nur wir nicht mit ihnen.

Folglich gab es immer wieder erbitterte Streitereien um die Berge. Das ging mal mit selbstgebauten Flitzebogen, Raufereien und Steinwürfen und mal mit Gruppenangriffen, die immer wieder mit kleinen blutenden Wunden und blauen Flecken, zerrissener Kleidung und besonders vielen verschmutzten Knien und Gesichtern endeten.

Zu unserem Gebiet gehörte natürlich auch so etwas wie ein Fluss: der Kinderbach, der im Sommer voller Wasserpflanzen war und in dem sich manchmal auch kleine Fischchen tummelten. Er hätte Klein – Luxemburg quasi auch mit Frischwasser versorgen können.

Eine Industrie begann ebenfalls sich bei uns zu entwickeln. Nach der ersten Phase zaghafter Motorisierung, begannen die ersten mutigen Bewohner zaghaft, trotz des knappen Geldes, eine Reise zu unternehmen. Dazu benötigten sie Schlafplätze. Mit dem deutschlandweit aufkeimenden Tourismus begann der Wunsch, günstige Übernachtungsmöglichkeiten zu finden.

Diesen Gedanken griff ein Schreiner im Hinterhof eines der Häuser auf und begann mit Sperrholz auf zweirädrige Metallrahmen die ersten Campingwagen zu produzieren, die sich wohl auch gut verkauften. Immerhin standen sie mit einem großen Hinweisschild zum Verkauf an der Straße und wurden kontinuierlich durch immer neue Modelle ersetzt.

Später wurde diese Werkstatt, als sie aufgegeben war, übrigens zu Studentenzimmern umgebaut – was mir Jahre danach das Vergnügen einbrachte, das gemeinsame Lernen mit meiner Kommilitonin Barbara in praktische Demonstrationen des Erlernten umzusetzen. Ich hoffe, dass das das nicht der Anlass für sie war später Psychiaterin zu werden.

Ihr Markenzeichen war immer eine tadellose weiße Seidenbluse, an der täglich ein Sträußchen frische Veilchen befestigt war und das wöchentliche Päckchen mit frischen „Ulmer Spatzen“, welche eine dortige Konditorei am Ulmer Münster per Dauerauftrag zustellen ließ.

Zu dieser Kommilitonin gab es noch eine Besonderheit. Ihr Vater war Bergwerksdirektor auf Zeche „Hannibal“ in Wanne – Eickel, in die ich übrigens besuchsweise einmal eingefahren bin. Ihm, dem Vater, stand ein schwarzer Mercedes – Dienstwagen mit Chauffeur zur Verfügung, der das Fahrzeug täglich selbst wusch. Das jedoch führte dazu, dass er das Auto buchstäblich durchwusch – es entstanden rostige Löcher! So etwas sieht man auch nicht alle Tage!

Barbara war eine Art Madame Pompadour und genoss es, Hof zu halten. Diese Zeremonie fand fast regelmäßig nachmittags gegen 16 Uhr statt, wenn die wenigen auserwählten Besucher eintraten und Ihnen feierlich Tee zubereitet wurde.

Als jedoch Barbaras Studienleistungen nachließen, worauf ich allerdings keinen Einfluss hatte – auf diese Feststellung lege ich wert -, drohte sie mit ihrem Studium zu scheitern.

Das war das Jahr in dem der VW – Käfer eine größere Heckscheibe bekam, mit dem Slogan „Alle sehen mehr“, schlug die Stunde unsres schwedischen Kommilitonen Göran, der dieses Auto von seinen begüterten Eltern erhielt, wovon wir alle profitierten, wurden wir doch auch mal mitgenommen. Bei uns hieß es: „Alle sehen mehr….nun auch die Schweden!“ – und wir!

Doch er schottete Barbara zunehmend ab, schien sie fast in seine Studentenbude einzusperren. Wir sahen sie immer seltener und bekamen nur noch mit, dass sie letztendlich die Examina bestanden hatte und diesen Schweden heiratete. (Es hatte sich aber für sie gelohnt, wie ich im Jahre 2010 über das Internet erfuhr. In Schweden wurde sie Chefärztin einer Klinik für Psychiatrie).

Zurück in die Mitte der 60er Jahre.

Damals stand schon das Haus neben dem, in dem wir wohnten. Zuerst lag dort, direkt an den unseren angeschlossen, wie oben bereits gesagt, ein großer Garten. Selten war dort jemand zu sehen gewesen und ich betrachtete ihn daher als zu meinem Einflussbereich gehörig, was sich besonders auf die Erntezeit bezog, wenn die Birnen reif waren. Wir hatten zwar auch welche in unserem Garten, aber irgendwie schmeckten die von nebenan besser.

Dann, eines Tages, wurde der Gartenteil, der unmittelbar an unsere Hauswand angrenzte, gerodet und man lagerte mehr und mehr Ziegel dort ab, die offensichtlich aus Trümmergrundstücken stammten, waren sie doch mühsam von Zementresten befreit worden.

Der Steinhaufen wurde höher und höher, und dann begann eines Tages gegen Abend ein Mann mit seiner Frau sowie seiner halbwüchsigen Tochter ein Haus zu bauen. Man munkelte, sie hätten ein Bauunternehmen, worauf das Geschick hindeutete mit dem sie mauerten und besonders ihr Auto: ein rostroter umgebauter Jeep mit einer eingebauten Ladefläche, statt der rückwärtigen Sitze. Er ermöglichte den Transport von allerlei Gerät.

Schließlich stand das Haus!

Vorher wurde zünftig Richtfest in der Familie gefeiert und der Stolz eines wirtschaftlichen Aufschwungs im beginnenden Wirtschaftswunder war vorzeigbar: mit eigenen Händen errichtet! - Und bereits um 1990 war übrigens keine Spur davon mehr vorhanden! (Im Rückblick überlegenswert. Wie lange hält doch der Stolz auf mühsam Erreichtes an. Wie viel Mühe und Einschränkungen mag das Haus den Erbauern verursacht haben, um eigentlich nur wenige Jahre später in wenigen Stunden von einem Bagger wieder zerstört zu werden! War es das wert?)

Stadtauswärts in Richtung Nienberge, einem 4 km entfernten beschaulichen Dorf mit Kirche, Löschteich auf dem Enten schnatterten und sich putzten, mit einem Kramladen – eigentlich sehr weit außerhalb Münsters – immerhin lag ja auch unser Klein- Luxemburg dazwischen, gab es 300 Meter nach unserem Haus eine Esso – Tankstelle, Kortenbrede, mit zwei Zapfsäulen und einem an der Hauswand lehnenden Schild: Essolube.

Jetzt muss ich erklären, das was ich hier beschreibe – eben unser Viertel – wurde also damals Klein – Luxemburg genannt. Eine Erklärung dafür habe ich nicht eruieren können. Es bleiben Vermutungen.

Wir waren eben nur ein kleines, friedliches Territorium und hatten fast alles, was ein derartiges Gemeinwesen so benötigt: offene Grenzen, Bewohner, Geschäfte, Industrie, Berge, einen „Fluss“, eine aufgegebene Kaserne, Sportstätten (hinter der Kaserne) usw.

Es sollte dann Ende der 50er Jahre auch noch eine Arztpraxis hinzukommen, nämlich als mein Vater endlich seine Zulassung erhielt, hatte man ihm doch lange Zeit erklärt, erst würden katholische, ortsansässige Bewerber berücksichtigt – Poahlbürger Münsters eben.

Nun wurde er der erste Arzt in Klein – Luxemburg, denn schließlich erhielt er zuerst die Zulassung für Ersatzkassen und eröffnete in unserer Wohnung (!) Mitte der 50er Jahre seine Praxis: Praktischer Arzt und Geburtshelfer!

Wartezimmer war unser Flur. Sprechzimmer war unser damals noch vorhandenes „Herrenzimmer“. Nun das habe ich bereits an anderer Stelle beschrieben.

Es ging also aufwärts und unser VW- Export der unsere expeditionsähnlichen Reisen bis Alicante geschafft hatte wurde durch einen grauen Opel Olympia mit vier Türen ersetzt. Diesem folgte 1958 ein Prachtstück: ein zweifarbiges Opel Olympia Rekord Modell in Burgundrot und Beige mit Schiebedach! Später folgte noch ein cremefarbener Opel Kapitän L.

Zurück zu unserem Garten. In ihm wuchsen außer den genannten Birnbäumen noch zahlreiche Stachelbeersträucher, die ich im Spätsommer von ihren Früchten befreien musste, was nicht ganz schmerzlos ablief. Daher rührt wohl auch meine heutige Abneigung gegen dieses Obst, das, wie die Birnen, dann eingekocht wurde. Ein betäubender Duft nach heißem Obst und Zucker hing dann tagelang in der Wohnung. Somit hatten wir im Winter immer Marmelade und Kompott.

Da beschloss mein Vater einen Hühnerauslauf zu bauen! Er träumte von täglich frischen Eiern. Diese Aktion ging allerdings gründlich schief!! Auf dem Markt kaufte er zehn Jungtiere, von denen der verkaufende Bauer mit Nachdruck versicherte, es würden sich daraus sehr gute Legehennen entwickeln. Stolz transportierten wir sie in großen mit Löchern versehenen Kartons nach Hause und ließen sie dann gackernd im Auslauf in die begrenzte Freiheit.

Eines der Tiere war zwar etwas unterentwickelt, sollte aber seine Chance ebenfalls erhalten. Es wuchs jedoch nicht und verlor die Federn. Wir nannten es Piefke. Trotz aller Fürsorge starb es eines Tages und wurde im Garten vergraben: etwas für künftige Archäologen.

Die neun anderen entwickelten sich schnell und gut ……….allerdings eindeutig zu neun kräftigen Hähnen!! Was aus ihnen wurde, weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube der Bauer auf dem Markt nahm sie „völlig überrascht“, großzügig zurück – natürlich ohne Erstattung; schließlich ist die Naturentwicklung nicht immer vorhersehbar. Der Auslauf war jedenfalls bald verwaist.

Uns gegenüber, jenseits der Straße, der tiefer liegenden Schrebergärten und eines Feldes gab es damals noch den Hof Bussmann, ein sehr schönes, gepflegtes, kleines, altes Fachwerkhaus. Dort kaufte ich mal Milch, mal Kartoffeln oder – weiterhin - Eier und – was ich mir schon lange gewünscht hatte, nach dem fehlgeschlagenen landwirtschaftlichen Versuch meines Vaters – Kaninchen! Rassetiere der Sorte Englische Schecken.

Ich liebte sie heiß und innig. Mein Vater hatte mir, d.h. eigentlich ihnen, dazu einen Stall mit einem Maschendrahttürchen gezimmert und sie standen nun bei uns im Garten. Im Winter kamen sie in einen kleinen, gemauerten, unverputzten Anbau und waren so sicher vor Kälte und Dieben.

Auch ihnen wollten wir die Möglichkeit geben, etwas umher zu tollen, wozu sich der verwaiste Auslauf der Hähne bestens eignete. Doch ehe wir uns versahen, hatten sie sich in einem unbeaufsichtigten Moment – vielleicht waren es auch Stunden, unter dem Drahtzaun durchgegraben und hoppelten über das Stoppelfeld, das sich dem Garten anschloss.

Da war guter Rat teuer. Wir sahen sie dort in ihrem auffälligen, weißen Fell mit den schwarzen Öhrchen und Näschen, den schwarzen Flecken mit Feldkaninchen umhertollen und sie galten bereits als verloren. Mein Vater gab nicht auf. Es legte im Garten duftenden Kohl aus und eines Morgens, erklärte er mir, dass er sie gegen vier Uhr erwischt hätte. Gefühllos erklärte er, dass wir nun einen schönen Braten am Wochenende hätten. Als es soweit war, bekam ich keinen Bissen hinunter!

Danach wurde das Freigehege endgültig abgebaut und auf der Fläche wurden Erdbeeren angepflanzt, die, als es wieder Sommer war, herrlich schmeckten!

Unserer Küche, die zum Garten lag, war ein Minibalkon vorgemauert, von dem 5-6 Stufen in den Garten hinunterführten. Man war also schnell bei den leckeren Früchten der Sorte Senga-Sengana. Öfter vergaßen wir auch mal abends die Außentür der Küche abzuschließen.

Wie schon gesagt, war der Hausbesitzer früher als Viehhändler tätig gewesen. Er hatte berufsbedingt immer einen guten Kontakt zu den Bauern gepflegt. An einem Sonntagmorgen nun, hörte ich, noch schläfrig, meine Mutter aufschreien. Was war geschehen? In der Küche saß ein Mann, bäuerlich gekleidet, und hatte sich einen Kaffee gekocht. Dazu hatte er sich weiter bedient, ein Butterbrot mit Wurst gemacht, und saß nun mit einer qualmenden Zigarette an unserem Tisch und ließ es sich schmecken!

Ganz erstaunt stellt er auf die erstaunten Fragen meiner Mutter, fest, dass er das früher immer so gemacht habe, aber nicht gewusst hätte, dass die Wohnung schon länger anderweitig vermietet war. Nun, wir ließen ihn gewähren, und dann verzog er sich – für immer.

Jenseits des Feldes, auf dem sich meine Kaninchen vergnügt hatten, gab es einen kleinen deutschen Soldatenfriedhof mit, ich glaube, etwa 10 Gräbern. Diesen mieden wir Kinder, kam er uns doch etwas unheimlich vor.

Erwähnen sollte ich noch das Wilkinghege kurz vor Nienberge. Es lag zwar außerhalb Klein – Luxemburgs war aber immer wieder das Ziel kleinerer Ausflüge. In seiner Geschichte hatte es berühmte Gäste beherbergt, so den Fürstbischof Bernhard von Galen, den „Kanonenbischof“, dem Münsters Bürger nach einem seiner Kriegszüge den Einzug in die Stadt zur Domimmunität verweigerten, den er sich dann militärisch erzwingen musste, der Dichterin Annette von Droste zu Hülshoff und General Kléber, der Napoleon an die Pyramiden von Gizeh geführt hatte.

Es heißt, dass er sich als Kadett hier aufgehalten haben soll und bei einer Vorführung seinem Schulleiter, dem Freiherrn von Fürstenberg den Degen aus der Hand geschlagen habe. Das beendete abrupt die hiesige Karriere, die er dann erfolgreich im revolutionären Frankreich fortsetzen konnte.

Das Schloss war Mitte der 50er Jahre zum Hotel umgebaut worden, wobei man die wertvolle Innenausstattung auf dem Dachboden verstaut hatte. Ein Dachstuhlbrand zu Ostern im Jahre 1958, der uns aufschreckte, vernichtete alles. Das Haus wurde wieder aufgebaut, neu eröffnet und später mit einem Golfplatz versehen, da die dazugehörigen Felder sich hervorragend dafür eigneten.

In diese Zeit fiel auch der sich beschleunigende Prozess, in dessen Konsequenz Klein-Luxemburg seine ungeschriebene Unabhängigkeit verlor. Der Prozess wurde dramatisch, als die uralten Kastanien Richtung Innenstadt abgeholzt wurden.

Welch ein brutaler Kahlschlag! Welch eine Helligkeit und welches Bild der großen Stadt vor Augen! Die Straße wurde neu und mehrspurig breit angelegt.

An die Stelle der Milke - Berge trat eine große Kreuzung rechts und links noch mit blinden Enden. Sie sollten einmal die Vorkriegsplanung einer Ringstraße weiterführen. Sie endete links in den Resten der Berge und rechts in einer großen Ansammlung von Schrebergärten.

Dann kam ein weiterer großer Einschnitt:

Die Bundeswehr wurde 1956 gegründet! In einige Blocks der Reiter-Kaserne zog ein Musik-Chor ein. Das Gelände wurde für uns gesperrt. Es war, als ob wir endgültig unsere Unabhängigkeit verloren und eine Besatzungsmacht bekämen! - Wir waren nicht mehr unter uns!

Die Soldaten mit ihren komischen Jäckchen, die eher für einen Barkeeper gedacht zu sein schienen, und mit den großen runden Stahlhelmen, verfolgten wir nun durch den Zaun.

Eines Tages konnten wir beobachten, als, wie die Motten zum Licht, sich ein olivgrüner Opel der Kaserne näherte. Das Nummernschild bestand aus einer großen Platte mit einer großen schwarzen Nummer auf der zusätzlich ein blutrotes Rechteck einem gelben Hammer-und-Sichel-Wappen zu sehen war! Sowjetische Militärmission!

Langsam fuhr das Fahrzeug an der Kaserne 2-3mal entlang. Da schoss aus dem Gelände ein tarngrüner DKW-Munga: Feldjäger! Sofort wurden die Sowjets schneller und wollten entkommen. Sie jagten stadteinwärts, bogen auf der neuen großen Kreuzung mit Schwung rechts ab und…. steckten im tiefen Boden eines der sich damals noch dort befindlichen Schrebergärten! Der Munga hielt, und die Militärpolizisten stiegen schmunzelnd aus, um süffisant zu beobachten, wie die armen Soldaten der anderen Seite mühsam ihr Fahrzeug wieder auf die Straße zurück wuchten wollten.

Nun, dieser moderne Straßenbau bedeutete aber eben fast das Ende unserer kleinen Republik! (übrigens einer gut funktionierenden, obwohl wir keine Regierung hatten!) Der Zwangsanschluss an Münster war programmiert, wie er viel später ganz dramatisch u.a. auch Nienberge ereilen sollte, das heutzutage nicht einmal ansatzweise mehr als typisch münsterländisches Dorf wiederzuerkennen ist.

Die bereits bestehende Exklave der Shell- Tankstelle stadteinwärts, jenseits der projektierten Kreuzung, wo die Autobesitzer tanken mussten, entwickelte sich sehr stark. Angefangen hatte sie mit einem kleinen, ungefugten Klinkerbau, in dem auch kleine Reparaturen durchgeführt werden konnten. Was waren das für Autos! Champignon, Messerschmitt Kabinenroller, Zündapp Janus, später BMW Isettas und dergleichen, neben VW, Opel, Mercedes, Borgward, Ford.

Der damalige Tankstellenbesitzer versuchte sich, um den Anschluss an die sich rasant entwickelnde Motorisierung zu gewinnen, auch mit einer Autovertretung: Austin. Ihm, wie der mittlerweile verschwundenen britischen Traditionsmarke, war damit jedoch kein Glück beschieden. Es blieb wohl nur bei ganz wenigen Verkäufen.

Ja, das waren die Jahre des Aufschwungs. Man versuchte, feierte, rauchte North State, Gold Dollar oder von den Engländern zollfreie Player`s Navy Cut.

Zu Weihnachten kamen die ersten Blechdosen mit 48 Zigaretten als Geschenkangebot auf den Markt. Diese wurden dann in (Welt-) Kugeln gesteckt, deren Hälften man mit Hilfe eines Griffs auseinanderziehen konnte, um ganz elegant den Gästen die sich igelförmig auseinanderspreizenden Zigaretten anbieten zu können. Luxus pur.

À propos Igel. Für Gäste kamen auf den Tisch sorgfältig ausgehöhlte Tomaten, die mit Fleischsalat oder einem gewürzten Brei aus Eigelb und Mayonnaise wieder gefüllt waren, worauf der Deckel, den man von der Tomate noch übrig hatte, wieder aufgesetzt wurde und mit Mayonnaisetupfern verziert, als Gesamtkunstwerk „Tomatenigel“ auf den Tisch kam.

Gut war auch knallroter Lachsersatz auf Schnittchen oder geschälter Stangenspargel aus Taiwan. Dazu gab es bei größeren Feiern „Kalte Ente“, je nach Stimmung mal mit mehr, mal mit weniger Weinbrand, bevorzugt waren die Sorten Chantré oder Mariacron, unterlegt. Wenn es besonders gut lief, kam auch mal eine Flasche Jonny Walker aus der NAAFI auf den Tisch. - Es war schon eine verruchte Zeit.

Zu den Bekannten meiner Eltern gehörte auch ein gewisser Herr Terfloth. Er hatte eine Geschäftsidee, die ihn begütert machen sollte. Er fuhr mit seinem grauen VW-Käfer regelmäßig nach Holland, überwand lange geplant, was damals noch erforderlich war, mit einem Carnet de Passage, die Grenze und kam voll beladen zurück, hielt bei uns an, um uns etwas davon dazu lassen und mir etwas Schokolade mitzubringen. Was ich aber besonders liebte waren die bunten Briefmarken, die er in einer Aluminiumdose jeweils mitbrachte, die sich heute noch in meinem Besitz befindet.

Nun, und auch ich wurde unmerklich älter. Das Interesse an der alten Kutsche war schon lange erlahmt, auch der Reitstall war nicht mehr im Programm. Doch ich blieb den Tieren treu; einige würden sagen, den Pferdchen, doch davon verstand ich nichts. Ich begann stattdessen, mich langsam für Fisch zu interessieren, genauer gesagt: für Backfische. So hießen sie damals noch. Erst mit Bill Haley oder Elvis wandelten sie sich von Fisch zu Fleisch und hießen dann Baby.

Davon möchte ich an anderer Stelle erzählen, denn dem voraus war ein für mich ereignisreiches Jahr gegangen.

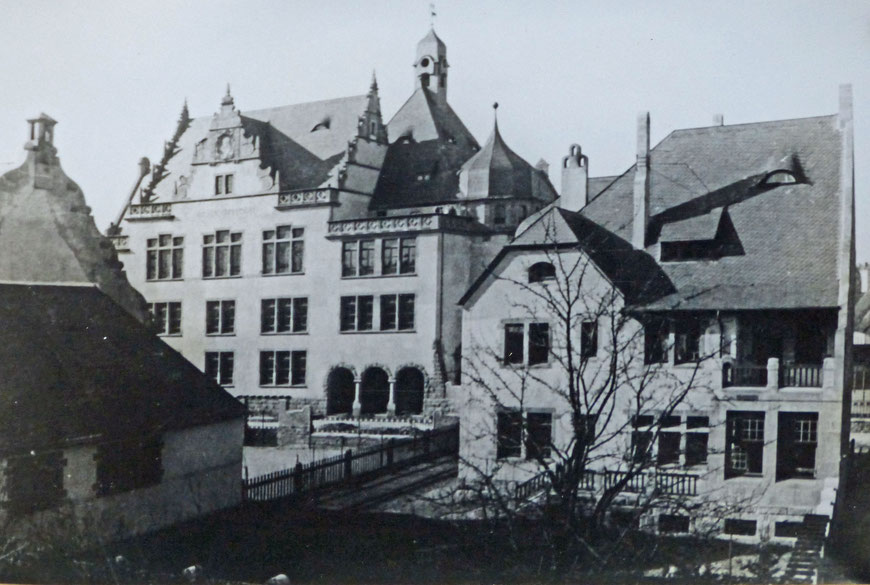

Zur Schule gehen mussten wir „extraterritorial“; zuerst auf die neu erbaute Martin-Luther-Volksschule im Kreuzviertel ab 1952. 1955 wechselte ich dann auf das Schlaun – Gymnasium, damals städtisch, und versuchte mich „neusprachlich“ mit Latein, Englisch, Französisch und anderen Fächern. Ich mühte mich redlich ab und gehörte nicht gerade zu den guten Schülern, aber es ging so.

In der Sexta waren wir 21 Katholiken und 21 Protestanten. Der Unterricht fand wegen des Raummangels noch in Schichten statt: eine Woche vormittags, die andere nachmittags.

Und dazu noch in unterschiedlichen Gebäuden. Einmal in den Resten der Schule, die der Krieg verschont hatte am Bült und dann wieder in der Erpho-Schule am Gertrudenhof, einem Openair – Kino auf der Warendorfer Straße, übrigens, was wir damals nicht wussten, der Sammelplatz der münsterschen Juden für ihren Todestransport nach Riga, wo fast alle grausam umkamen.

Dort in der Schule hatte ich ein Erlebnis der besonderen Art: wenn ich auch nicht zu den Kindern gehörte, die frei von Unsinn waren, habe ich dort vom energischen Studienrat Wagner einmal eine derart getafelt bekommen, dass ich quer durch die Klasse flog! Grund: hinter mir saß der Schüler Harald D. der leider heftig stotterte. Das tat er wieder einmal als er an der Reihe war, und jemand – ich betone jemand! Nicht ich!! – lachte unterdrückt. Ehe ich mich versah, machte ich diese katapultartige Flugübung.

In der Sexta, wie es damals noch hieß, bekamen wir einen neuen Schüler, der mit seiner Familie aus der Ostzone, ich glaube aus Halberstadt, geflüchtet war. Er war redegewaltig und wurde sofort zum Klassensprecher gewählt. Mich stieß ab, dass er in jedem zweiten Satz „bei uns in der DDR….“ sagte.

Bei uns in der DDR war das besser…

Bei uns in der DDR waren wir alle bei den Jungen Pionieren.

Bei uns in der DDR hatten wir immer Fahnenappell.

Ja, das war es, eine Fahne musste her! Also bekam unsere Klasse eine Fahne! Sie stand in der Klasse, flatterte auf dem Wandertag oder dem Schulfest.

Nun, seine Karriere endete mit dem Schuljahr, weil es uns allen etwas viel mit der geliebten DDR wurde. Später machte er Karriere in der linken SPD - nahen Studentenbewegung

In der „Welt“ vom 23.03.2000 stand in Erinnerung an die 68er zu lesen:

In der Hansestadt begannen die Krawalle am Karfreitag. Um 19 Uhr hatten sich auf der Moorweide rund 2000 Demonstranten mit roten Fahnen, Transparenten und Plakaten eingefunden. Der Studentensprecher Jens Litten rief ihnen zu: „Unser bisheriger Protest gegen die autoritär-faschistischen Tendenzen konnte diese nur bloßlegen. Jetzt müssen wir jedoch den offenen Kampf gegen sie beginnen!“

Na, ja! Später soll er sich in Hamburg mit Immobilien eine goldene Nase verdient haben – oder war es das goldene Parteiabzeichen?

Übrigens wurde ich dann die nächsten zwei Jahre zum Klassensprecher gewählt und meine Oma nähte für uns pro Jahr einen Wimpel, zuerst mit einem grünen Horn, da wir ja Greenhorns waren und im Jahr darauf mit einem Fuchs, denn mittlerweile waren wir zu Schlaufüchsen herangewachsen.

So also nahm das Schulcurriculum für mich seinen Lauf.

Wir hatten Fahrschüler, die täglich mit Zug oder Bus kommen mussten, was mir nicht gefallen hätte – schon wegen des frühen Aufstehens. Dann hatten wir Kinder von Poahlbürgern mit denen ich zum Teil heute noch sehr guten Kontakt habe und dann eben alles, was die Stadt so hergab. Dazu gehörte auch ich.

So lief das eine Weile, die Klasse schrumpfte und, ohne es zu merken, waren es hauptsächlich die evangelischen Schüler – in der Klasse gab es nur Jungen – die nach Ostern (Beginn eines neuen Schuljahres) nicht mehr zu uns zurückkehrten. Und eines Tages traf es mich. Dazu muss man wissen, dass es laut Schulordnung damals nicht möglich war mit einer fünf auf dem Versetzungszeugnis, zumal, wenn man diese vorher in dem Fach noch nie hatte, sitzen bleiben konnte.

Irgendwie war ich in dem Jahr abgerutscht, obwohl Sprachen, besonders auch Französisch, zu meinen Lieblingsfächern gehörten. Also blieb ich sitzen, obwohl ich nicht genau wusste, warum. Ostern 1959!

Trotz der Aufregung zu Hause, muss ich meine Eltern in diesem Falle in den Himmel loben. Mein Vater ging vor Gericht dagegen an! Es ging eine Weile, und man bedeutete ihm von Seiten des Gerichts, dass sich der Prozess wohl drei Jahre hinziehen könnte. Cui bono?

Es ging ein eifriger Schriftwechsel hin und her. Die Gegenseite, vertreten durch Direktor P., äußerte sich darin sehr präzise:

Der Schüler F.S. ist so faul, dass er es nicht einmal schaffen würde, Maurerpolier zu werden! Na super!

Das neue Schuljahr hatte wieder begonnen und ich musste in die Klasse darunter. Die ersten zwei Französischarbeiten waren „sechs“! Man muss wissen, dass ich damals schon französische Zeitungen las, die mir Freunde meiner Eltern regelmäßig gaben. Ich sah mir meine von den Krakeleien der Lehrerin – übrigens die Freundin des Lehrers, der mich sitzen bleiben ließ – an und stellte fest, dass viele der so genannten Fehler, keine waren. Ich suchte Lexika, Literatur etc. heraus, ging mit dem Heft jeweils am nächsten Tag hin und sie nahm die Fehler zurück: „Aber an der Gesamtnote ändert sich nichts!“ - Es war klar, wo der Hase, oder soll ich sagen „Lapin“, hinlief.

Daraufhin fassten meine Eltern den für die damalige Zeit sehr kühnen Entschluss: wenn unser Sohn ja sowieso wieder sitzen bleiben soll, braucht er bei dem schönen Wetter gar nicht erst in die Schule zu gehen.

Der Sommer 1959 war ein Supersommer! Wochenlang Sonne pur! Also fuhr ich bereits morgens zum KÜ, wo wir uns immer am toten Kanalarm zum Baden trafen und wartete, bis nachmittags endlich meine Klassenkameraden durchgeschwitzt auch kamen. Gemeinsam aßen wir mit Genuss aus einem Einmachglas unseren Kartoffelsalat mit Würstchen – so war das damals.

Der Sommer verging – für mich außergewöhnlich erholsam. Als künftiger Bauhilfsarbeiter musste ich mich schon mal an hohe Außentemperaturen gewöhnen. So wurde ich knatschbraun – was wahrscheinlich später nur meine Arme und mein Gesicht treffen würde, da man ja bei der Arbeit immer ein kurzärmeliges Hemd und lange Hosen trug, wie ich auf jedem Bau sehen konnte.

Inzwischen stritten sich meine Eltern mit der Schule, die Schule mit einer anderen Schule und alle zusammen wieder vor Gericht. Man muss wissen, dass es damals unmöglich war, innerhalb einer Stadt die Schule zu wechseln und dann auch noch von einer städtischen auf eine staatliche! Genau darin lag das Ziel meiner Eltern, die mutig durchhielten.

Die Behörden weigerten sich, die Schulen weigerten sich, (allerdings nur zum Teil) und meine Eltern weigerten sich, mich in die alte Schule zurückzuschicken, da für sie ja bereits das Ergebnis zum Schuljahresende für mich feststand. Und so genoss ich weiter den Jahrhundertsommer! Er zog sich weit bis in den Herbst! Dann fiel endlich eine Entscheidung! Ich kann nicht sagen, wer den Knoten gelöst hatte! Wahrscheinlich war es der Direktor meiner avisierten Schule: Dr. Stephany!

Anfang November musste ich wieder zur Schule. Ich kam auf das Schillergymnasium, einer Schule, der der Ruf vorauseilte eine hervorragende evangelische Schule zu sein in Konkurrenz zum katholischen Paulinum, einer der ältesten Schulen Europas, deren Wurzeln bis in das Jahr 800 zurückreichen. Und im Schillergymnasium gab es bereits Koedukation! Das war etwas Neues für mich, Mädchen so nah an mich rankommen zu lassen und dann auch noch mit ihnen sprechen, zu scherzen, zu flirten!! Auf dem Schlaun, waren Mädchen Tabu, ja so etwas wie eine Sünde in Person!

Als ich einmal am Rosenmontag (!) mit einem Freund aus der Klasse unterwegs war und wir vor der Lambertikirche am Lambertusbrunnen eine seiner Cousinen trafen und „Helau!“ riefen, wurden wir beide am nächsten Tag aus dem Unterricht geholt, nachdem unser Klassenlehrer schon vorher in der Stunde finstere Andeutungen uns gegenüber gemacht hatte, die wir nun überhaupt nicht verstanden. Im Zimmer des Direktors, von dessen erotischen Neigungen wir andeutungsweise gehört hatten, brüllte er sogleich auf uns ein und beschimpfte uns in übelster Weise.

Es war eine Lehrstunde für das Leben: ich lernte Wörter, die ich vorher nie gehört hatte, wie „Schicksen“ und „Straßenmädchen“. In diesem Ton ging es ununterbrochen weiter.

Apropos Straßenmädchen; da hatten wir schon eine Vorstellung waren wir doch angewiesen, die Zufahrt zum Schulhof mit dem Fahrrad schnell zu passieren, sollte sich doch auf der Ritterstraße, die an der Schule vorbeiführte nachts Unaussprechliches abspielen.

Der Vater meines Freundes, ein bekannter Poahlbürger und Geschäftsmann spendete danach etwas für die Schülerzeitung, woran sich meine Eltern nicht beteiligen konnten oder wollten – mit Recht! Und so war in dem schändlichen Spiel, das auf dieser Schule im Kollegium, zusammen mit dem Direktor gespielt wurde und wohl so etwa hieß „Und raus bist du“, wieder ein Opfer gefunden, nämlich ich.

Es war noch nicht zu Ende, denn bis zum Abitur war das Verhältnis von katholischen zu evangelischen Schülern – siehe oben - auf 15 zu 2 in deutliche Schräglage kommen.

Ich gab dann, als ich auf der neuen Schule war, sehr bald Nachhilfeunterricht in Französisch (sic!!) einem Schüler, dessen Mutter übrigens Französin war. Dabei verdiente ich so viel, dass ich davon meinen Führerschein machen und mir eine Lederjacke kaufen konnte. Der Schüler wurde übrigens versetzt, macht Abitur und wurde später Arzt.

Ich war nun drei Jahre auf der neuen Schule, wurde, wie mir mein Klassenlehrer später erzählte, fast als Krimineller beobachtet – man war ja schließlich von der anderen Schule geimpft worden – und habe alle in mich gesetzten Vorurteile enttäuscht. Schlimmer noch! Ich bekam jedes Jahr zu Ostern in der Aula ein Buch mit Urkunde mit dem Text: „In Anerkennung seiner Haltung und Leistungen in der Schule…..“

Was soll man da noch sagen?! - Übrigens war unser Kunstlehrer Oskar Kurt Döbrich, der seine Bilder zum großen Teil dem Stadtmuseum Münster vermacht hatte.

Doch zurück nach Klein-Luxemburg.

Der Führerschein ermöglichte es mir, mir einen NSU - Lambretta Autoroller zuzulegen, mit dem ich einige schönen Touren bis nach Noordwijk unternommen habe. Leider hatte mich der Verkäufer, ein renommierter Anwalt auf der Piusallee übers Ohr gehauen, da der Roller einen Rahmenbruch hatte, den er mir verschwiegen hatte und was kostenintensiv nach der ersten TÜV-Untersuchung behoben werden musste.

Als ich ab 1963 Student war, habe ich mir bald einen beigefarbenen, gebrauchten Käfer zugelegt. Doch wohin mit dem Roller? Die Rollerzeit war vorbei. Niemand war interessiert und so wurde er im Schrebergarten, gegenüber der Hausnummer 172 vergraben.

Und was ist heute noch von Klein-Luxemburg übrig geblieben?

Das kleine Territorium ist schließlich vom Moloch Großstadt erobert und ausgebeutet worden. Klein Luxemburg ist mit seiner Identität völlig verloren gegangen. Die Bauern haben aufgegeben, Die Felder wurden zugeschüttet, die Schrebergärten vernichtet. Alles wurde planiert, asphaltiert.

Die Feldlerchen, die mich mit ihrem Gesang, wenn sie schräg in den Himmel aufstiegen und mich immer so erfreut haben, gibt es mit Sicherheit dort nicht mehr.

Unser Haus, um das es nicht schlimm war, ist schon lange abgerissen, aber, und das finde ich besonders tragisch, auch das Haus neben uns, das so mühsam erstellt worden war und der ganze Stolz seiner Besitzer war („wir haben es geschafft“) ist ebenfalls aus der Erinnerung radiert, nach nicht einmal dreißig Jahren!

Gedacht war es sicher als Grundlage und zur Sicherheit einer Reihe von Nachkommen, nach den Erfahrungen des vergangenen Krieges! Wie leichtfertig wurde es wieder vernichtet – in wenigen Stunden!

Und geopfert wurde das gesamte Gelände einer Westfalen - Tankstelle, während die wertvollen Felder von profitgierigen, geltungssüchtigen Politikern einer Eissporthalle zugedacht wurden, die ständig von den Steuerzahlern subventioniert werden musste und doch in Konkurs ging.

Nun, irgendwann werden Archäologen meine Lambretta finden.

Zum Teil 1: Klick

Quellen

Text: Dr. Frank-E. Skrotzki

Redaktion: Henning Stoffers

Fotos soweit nicht anders benannt: Dr. Frank-E. Skrotzki

Dank

Detlef Schünemann hat die Produktwerbung aus den 1950er-1960er Jahren zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank.