Liebe Leserin, lieber Leser,

bereits im zarten Alter von 13 Jahren hat Erwin Schröder viel geschrieben, dokumentiert und skizziert. Aus dieser Zeit stammen die von ihm gezeichneten Lagepläne.

Erwin hat in meiner Nachbarschaft gelebt, nicht weit von meinem Elternhaus Südstraße 100 entfernt. Allerdings trennen uns rund zehn Lebensjahre, die in der Kinderzeit eine Ewigkeit sind. Daher haben wir uns nicht kennengelernt. Aber einige Schauplätze seiner Geschichte sind mir gut bekannt.

Ich freue mich, dass Erwin mit seinen Erinnerungen einen Beitrag zu Münsters Geschichte leistet.

Ihr Henning Stoffers

Erinnerungen an meine Kindheit in Münster - Teil 1

Im Alter von drei Jahren bin ich nach Münster gekommen. Man schrieb das Jahr 1958, und bis 1980 bin ich geblieben. Dann hat mich das Berufsleben weiter getrieben. Mein Vater kam aus der Nähe von Lodz im heutigen Polen. Er war mit seinen Eltern und Geschwistern einer von vielen Millionen Ostvertriebenen und ist in Münster gestrandet. Meine Mutter kam aus einem Dorf nördlich von Hamburg und ist ihrem Mann nach Münster gefolgt, was ihr nicht leicht gefallen ist.

Zusammen mit meinen beiden älteren Brüdern wohnten wir in der Friedrich-Ebert-Straße 98. Das waren keine 100 Meter von Henning Stoffers‘ Haus entfernt, doch kennengelernt haben wir uns nicht. Ich bin 11 Jahre jünger, im Kindesalter ist das geradezu ein Generationsunterschied. Seine Schilderungen „Südstraße 100“ habe ich mit Interesse gelesen und vieles erkannt, und doch sah meine Welt 11 Jahre später schon etwas anders aus. Er konnte noch auf der Umgehungsstraße Radfahren üben, das saß in meiner Kindheit nicht mehr drin.

Beim Schreiben dieses Textes ist mir auch klar geworden, dass man als Kind zunächst nicht in Münster gelebt hat, man hat in seinem Stadtviertel gelebt, und das war für mich Münster-Süd, streng genommen der Bereich zwischen Hammer Straße und Friedrich-Ebert-Straße. Kreuzviertel, Mauritz oder Mecklenbeck waren mir als Kind fremd und weit weg. Erst mit der weiterführenden Schule hat sich der Horizont erweitert, und später hatte man seine Freunde (und Freundinnen) in der ganzen Stadt verteilt.

Die Friedrich-Ebert-Straße

In meinen frühesten Kindheitserinnerungen, also etwa 1959, bot sich beim Blick auf die Friedrich-Ebert-Straße folgendes Bild. Rechts neben Ford-Fischer stand eine der letzten Hausruinen (heute Haus-Nr. 89). Im übrigen Stadtbild waren sie größtenteils abgerissen worden, doch hier ragte ein grausiges, mehrgeschossiges Gerippe in die Höhe. Ich erinnere mich an die Kommentare der Erwachsenen, die sich über die Taubenplage aufregten. Immerhin bot die Ruine die schönsten Nistplätze der Straße. Weiter rechts, uns direkt gegenüber (heute Haus-Nr. 99) waren Schrebergärten. Der Blick auf die dahinter liegende Bahnlinie war frei, die dampflokbetriebenen Züge donnerten geräuschvoll vorüber. Die Straße selber war noch eine unbefestigte Aschenpiste.

Wenn wir rechts die Straße entlang gingen, zog uns an der Ecke Clevornstraße ein süßlicher Bonbonduft in die Nase. Die Fabrik, die ich in meinem Lageplan eingezeichnet habe, war tatsächlich eine kleine Bonbonfabrik. Ein Stück weiter die Straße runter hauste ein gewisser „Kabelmann“. Er war wohl Hüter der großen Kabeltrommeln, die zum Wiederaufbau der Telekommunikation in Münster gebraucht wurden. Ich saß einmal in seiner bescheidenen Baracke und erinnere mich an einen sehr freundlichen, älteren Herren.

Am Abzweig in den Alfred-Krupp-Weg stand eine Wohnbaracke mit einer großen Vogelvoliere. Auf den Sonntagnachmittag-Spaziergängen hielten wir hier an und schauten uns das bunte Federvieh an. Später entstand an dieser Stelle eine Auto-Waschanlage. Weiter auf der rechten Straßenseite war das gesamte Areal von Haus-Nr. 118 bis 132 Wildnis und auch vor dem Krieg noch unbebaut gewesen. Anfang der 60er Jahre wurde hier ein, heute würde man sagen, Post-Logistik-Zentrum gebaut. Ich erinnere mich an den großen freien Platz und die vielen Postautos. Weiter auf der linken Straßenseite beim heutigen E-Center stand nur ein Bretterzaun, dahinter waren irgendwelche Baumaschinen abgestellt.

Ein Stückchen weiter bin ich oft mit meinem Rad links in den Dahlweg eingebogen, der damals nach ca. 400 m bei der Maschinenbaufirma Emil Jäger als Sackgasse endete. Mit dem Enkel (oder Urenkel?) von Emil Jäger war ich in den Jahren meiner Volksschulzeit eng befreundet. Immerhin hatten wir nach einem Karl-May-Film Blutsbrüderschaft getrunken. Da wir uns nicht trauten, uns mit einem Messer in den Arm zu ritzen, spuckte jeder beim anderen mal in den Orangensaft rein, das war schließlich auch ein Austausch von Körperflüssigkeit und somit gültig. Auf dem weitläufigen Gelände hatten wir wunderbare Möglichkeiten, z.B. den Bau einer echten Blockhütte (die niemals fertig wurde), Reiten auf den Ponys und die Gründung des „Büffel-Clubs“. Wir hatten eine Clubfahne, die ich malen durfte (zwei Büffelhörner mit Schriftzug auf weißem Bettlaken) und eine festgelegte Satzung (bei Verstößen gab es einstündigen Arrest im Geräteraum des Pferdestalls).

Doch zurück zur Friedrich-Ebert-Straße. Die letzten 100 m zur Hammer Straße gab es bis ca. 1960 nur als Fußweg. Mein Erlebnishorizont endete auf der anderen Seite der Hammer Straße an der Trinitatiskirche und im Kindergarten im „Fliednerhaus“. Auf dem Hinweg zum Kindergarten durfte ich mir oft eine Banane kaufen. Wo bis vor kurzem der Lidl-Markt seinen Parkplatz hatte, ging man durch einen kleinen Vorgarten ein paar Stufen runter. Dort hatte eine freundliche, ältere Dame in einer kleinen Holzbaracke einen Gemüseladen und reichte mir meine Banane über die Theke. Wenn der Kindergarten mittags aus war, wurden wir von unseren „Tanten“ gruppenweise über die nicht gerade unbelebte Hammer Straße geführt. Ampelanlagen wie heute an der Einmündung der Geiststraße gab es nicht. Der Verkehr rauschte ungebremst über das rutschige Blaubasaltpflaster. Einmal über die Straße geleitet machten wir uns größtenteils alleine auf den Heimweg.

Und doch, an eine Erweiterung meines Horizontes erinnere ich mich. Meine Mutter war mit mir zu einem Spielplatz am Sentmaringer Weg gefahren, direkt hinter dem Knick mit der Werkkunstschule, später FH für Design, wo ich mal studieren würde, heute IHK Westfalen. Und weiter zur Weseler Straße, dort wo heute der riesige Glaskasten von der DZ HYP Bank steht, sah ich einen Verkehrsübungsplatz. Kleine Straßen, richtig beschildert und mit aufgemalten Markierungen, dahinter ein länglicher Schuppen, der die dazugehörigen Tretautos beherbergen musste. Bis heute nehme ich es allen Verantwortlichen übel, der Stadt, den Schulen, wem auch immer, dass ich in meiner ganzen Kindheit nicht einmal zu dem Vergnügen gekommen bin, dort mit so einem Tretauto Straßenverkehr zu spielen.

Einkaufen im kleinen REWE-Laden Krause

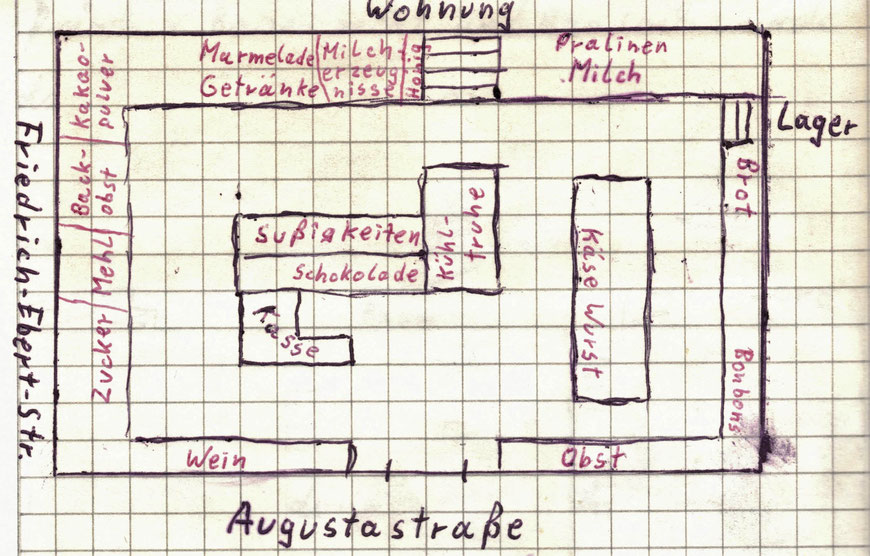

Die Versorgung mit Lebensmitteln war damals sehr kleinteilig strukturiert. Fast jede Straße hatte ihren Lebensmittelladen. Bei uns war es das Rewe-Geschäft Krause an der Ecke Friedrich-Ebert-Straße – Augustastraße. Auch Henning muss dort eingekauft haben, aber wir sind uns nie bewusst begegnet. Zwischen uns liegt wie bereits erwähnt ein Altersunterschied von elf Jahren. In der näheren Umgebung gab es noch weitere Lebensmittel-Geschäfte, die mir in Erinnerung sind. Augustastraße - Ecke Plöniesstraße zum Beispiel oder auch Friedrich-Ebert-Straße - Ecke Dahlweg. Aber man hat bei Krause eingekauft, schließlich musste alles zu Fuß nach Hause getragen werden, und die anderen hatten auch nicht viel mehr im Angebot. Der Laden hatte eine Grundfläche von etwa 5 x 7 m und war relativ modern aufgeteilt. Es gab eine Tiefkühltruhe und viele Artikel lagen zur Selbstbedienung in den Regalen. Brot, Obst, Aufschnitt und Milch gab es an der Bedientheke. Milch wurde mit einer Hebepumpe in die mitgebrachte Milchkanne gefüllt, Hebel einmal hin und her ergab genau ½ Liter. War die große Kanne unten im Schrank leer, wurde der Rest mit einer Schöpfkelle rausgeholt.

Da das Wirtschaftswunder großzügig an uns vorbei gegangen war, mussten wir die Mark schon zweimal umdrehen, bevor sie ausgegeben wurde. Oft habe ich dann schon mal nach einem „Kassler von gestern“ gefragt. Gegen Ende der sechziger Jahre wurden an bedürftige Familien Buttermarken verteilt, weil sich wegen der Subventionspolitik in Deutschland ein „Butterberg“ angehäuft hatte. Auch wir gehörten zu den Empfängern, wodurch die Butter für uns um 50 Pfennig billiger wurde. Einmal hatte ich beim Einkaufen die teurere Butter in Goldfolie erwischt. „Ich denke, du sollst bestimmt die andere Butter kaufen“, meinte Herr Krause an der Kasse und tauschte das Stück aus. Man kannte sich eben. Goldfolie und gleichzeitig Buttermarke, das passte nicht zusammen. Um die Hausecke gehörte noch eine kleine Garage im Kellergeschoss zum Laden, den Krause als Lager benutzte. Vor dem Garagentor lagen oft leere Obstkisten, die wir uns mitnehmen durften. Zuhause auf dem Holzbock kleingehackt war das unser tägliches Kleinholz zum Ofenanmachen.

Um 1970 herum öffnete an der Hammer Straße, Nähe Ludgeriplatz ein Aldi. Für Grundnahrungsmittel war das jetzt unsere Quelle, einfach weil es billiger war. Verglichen mit heute war so ein Aldi eine echte Sparvariante eines Supermarktes. Die Artikel wurden auf den Paletten direkt in den Laden geschoben und nicht weiter in Regale eingeräumt. Die Kasse hatte kein Fließband, sondern der leere Einkaufswagen des vorherigen Kunden wurde Kopf an Kopf vor den eigenen Wagen gestellt. Und nun musste die Kassiererin mit der linken Hand jeden Artikel von einem Wagen in den anderen heben und gleichzeitig mit der rechten den Preis in die Kasse hämmern. Dabei waren die Preise nicht einzeln am Produkt ausgezeichnet, sondern sie hatte alle Preise im Kopf. Das war Knochenarbeit. Einmal einkaufen bei Aldi, das waren für uns zwei große Taschen voll, Warenwert etwa 20,- Mark. An den Fahrradlenker gehängt wurden sie dann die Südstraße runter nach Hause geschoben. Einmal huschte eine Ratte durch den Laden und verschwand unter den Paletten. Großes Gekreische, die Verkäuferinnen kamen mit Besen bewaffnet angelaufen, doch die Ratte war unter den langen Reihen der Holzpaletten weder zu finden noch einzufangen. Der Verkauf ging weiter.

Nun ja, das große Sterben der kleinen Geschäfte hatte unweigerlich begonnen. Krause versuchte noch mitzuhalten, und erweiterte Anfang der 70er seinen Laden. Dort wo vorher sein Lager war, kam nun eine großzügige Bedientheke hin. Doch der Versuch war wohl zu halbherzig, er konnte die Entwicklung nicht mehr aufhalten, und nach einigen Jahren war der kleine REWE-Laden Geschichte.

Leben im Haus Nummer 98

Doch noch einmal zurück zu unseren Anfängen in der Friedrich-Ebert-Straße. Nachdem mein Vater 1958 über das Wohnungsamt eine Sozialwohnung gefunden hatte, musste meine Mutter in Norddeutschland mit drei Jungen die Koffer packen und ins unbekannte Münster ziehen. Der Abschied ist ihr sehr schwer gefallen, wie ich heute in alten Briefen lesen kann. Der eigentliche Umzug wurde, ich glaube, vom Roten Kreuz im Rahmen der Familienzusammenführungen bewerkstelligt.

Unser Haus Friedrich-Ebert-Straße 98 war damals ein Neubau, wir waren die letzte von acht Parteien, die dort einzogen. Was meine Mutter als sehr angenehm empfunden hatte, war das Bad mit Fliesen über Wanne und Waschbecken und die Badewanne mit Warmwasserboiler. In ihrer Heimat hatte sie noch mit Plumpsklo und Zinkwanne in der Küche gelebt. Ansonsten entsprach das Haus dem damals üblichen Standard. Im Keller war ein Waschbottich eingemauert, unten zum Anheizen mit Kohlen, oben zum Umrühren und Stampfen mit dem Wäschestampfer, daneben ein Kaltwasserbecken zum Spülen. Wenn es im eigenen Keller zum Trocknen zu eng wurde, dann kam das ganze Zeug fünf Stockwerke höher auf den Dachboden. Das war echte Knochenarbeit. Von einem bescheidenen Lottogewinn bekam unsere Mutter um 1960 eine Waschmaschine.

Das Kinderzimmer war mit drei Betten, einem alten Kleiderschrank und einem Ofen gut ausgefüllt. Später konnte mit einem Doppelstockbett und einem Klappbett etwas Platz für drei heranwachsende Jungs geschaffen werden. Ja, und überhaupt diese ganze Heizerei mit den Kohleöfen. Es gab einen Kohleherd in der Küche, einen Ofen im Wohnzimmer und einen im Kinderzimmer. Nachts ging das Feuer natürlich aus. Im Winter hieß es deshalb nach dem Aufstehen als erstes: Feuer in der Küche machen. Die Scheiben waren dann von innen beschlagen und zugefroren. Mit einem warmen Finger haben wir Löcher in die Eisblumen gemacht, um nach draußen zu schauen. Mitte der 60er Jahre gab es dann im Wohnzimmer einen sogenannten Dauerbrenner. Der musste zwar mit dem teureren Anthrazit gefüttert werden, diese hochwertige Kohle hielt die Glut aber bis zum nächsten Morgen, so dass der Ofen schnell wieder auf Betriebstemperatur gebracht werden konnte. Ja, und dann der Mann mit den Kohlen. Der kam im Herbst und schüttete uns das schwarze Zeug in den Keller. Es waren Bergleute vom Pott, die mit ihrer Deputatkohle durchs Münsterland fuhren und sich was dazuverdienten. Es lief genau wie in dem alten Berliner Gassenhauer ab. Es klingelt, ich geh an die Tür, steht da ein großer, schwarzer Mann und sagt: „Frag deine Mutter mal, ob ihr Kohlen braucht.“ Ich in die Küche: „Mama, der Mann mit den Kohlen ist da.“ „Sag ihm, dass wir zwei Zentner Briketts brauchen.“ Und ich dann mit dem Kellerschlüssel voran, der Kohlenmann mit dem Sack hinterher. Für uns Kinder hieß das in den nächsten Tagen: Briketts stapeln. Natürlich waren die nur auf einen Haufen geschüttet, und wir mussten sie platzsparend an der Wand aufschichten. Wenn der Kohlenmann mal ausblieb, mussten wir die etwas teurere Lieferung von Kohlen-Schocher in der Augustastraße bestellen.

Und was haben wir gespielt?

Hinter unserem Haus hatten wir einen Hof, der zunächst nur aus festgestampftem Boden bestand. Eine hohe Mauer begrenzte den Hof. Dahinter gab es einen ausgeschlachteten LKW und allerlei Nachkriegsgerümpel. Um 1960 verwandelte sich unser Hinterhof in eine tiefe Baugrube. Es wurde eine Tiefgarage angelegt mit einer Lagerhalle darüber. Als das Schmuckstück fertig war, war unser Hof zwar etwas größer, hatte aber durchgehend Betonboden. Jetzt konnten wir nicht mal mehr Knicker spielen. Für Knicker gräbt man ein kleines Loch in die Erde und schubst Kugeln hinein, im Prinzip wie Golf, statt des Golfschlägers nimmt man den gekrümmten Finger. Ziel des Spieles ist, dem Mitspieler möglichst viele Kugeln abzuluchsen. Es gab die einfachen Tonkugeln und die wertvolleren Glaskugeln, mit eingelassenen, farbigen Fähnchen im Glas. Was auch nicht mehr ging, war kleine Straßen in den Boden ziehen. Mit dem Holzstiel vom Vanilleeis zu 10 Pfennig konnte man wie mit einer Planierraupe ein ganzes Straßennetz fabrizieren, auf dem wir unsere Wikinger-Wagenflotte hin- und herschoben. Nun, was konnte man auf dem neuen Betonboden machen? Wir waren im Hof manchmal bis zu acht Kinder. Oft spielten wir „Fischer, Fischer, welche Fahne weht heute?“ Es gab einen Fänger (Fischer), dem die anderen zuriefen „Fischer, Fischer usw.“ Antwort: „Blau“, „Was bedeutet das?“, Antwort: „Auf einem Bein hüpfen.“ Und dann hüpfte man aufeinander los, und es wurde abgeschlagen, bis es nur noch Fischer gab. „Stand-in-die-Luft“ war auch so ein Bewegungsspiel. Im Laufe des Spieles wurden Spitznamen verteilt. Ich hieß einmal Honigkuchenpferd, was die anderen sicher lustiger fanden als ich, aber das war ja auch Sinn des Spieles. Wenn sonst niemand da war, zog ich meine Rollschuhrunden, immer im Kreis wie ein Tiger im Käfig. Natürlich mit Rollschuhen zum Festschnallen unter der Schuhsohle. Lustig war unsere Verschönerungsaktion für den grauen Hinterhof. Wir haben rote Ziegelsteine gegeneinander gerieben. Den so entstandenen Staub haben wir in einer leeren Konservenbüchse mit Wasser verrührt und dann die Balkonkanten im Parterre rot gemalt.

Der Bahnhof

Bei so bescheidenen Möglichkeiten mag es verständlich sein, wenn wir den Ferienbesuchen bei Oma in Norddeutschland entgegen gefiebert haben. Häuschen mit Garten, Badesee, Wald und die Beschaulichkeit einer Holsteiner Kleinstadt. Für unser Urlaubsgefühl spielte bereits der Bahnhof eine große Rolle. Für die Zugfahrt durften wir uns im Bahnhofskiosk jeder einen Comics kaufen. Vorher wurde abgemacht, wer welches Heft nimmt: 1. Das aktuelle Fix & Foxi, 2. das von voriger Woche, 3. Micky Maus, 4. Optional zur Not auch ein Felix, und für unsere Mutter eine Frau im Spiegel. Unvergessen ist für mich die große Leuchtreklame von Gebrasa-Wolle in der Eingangshalle. Ein Wollknäuel mit einem langen auslaufenden Faden, aus farbigen Leuchtstoffröhren zusammengesetzt. In der Mitte des Knäuels knipste die erste Röhre an, dann immer weitere nach außen laufend, schließlich Stück für Stück der lange Faden. Für ein paar Sekunden leuchtete das ganze Kunstwerk, dann ging das Licht aus und der Vorgang widerholt sich … immer und immer wieder. Oben am Eingang zum Nordtunnel gab es das Ali-Kino, das in unserer Kindheit noch familientauglich war. Im Nonstop-Programm haben uns in erster Linie die Trickfilme von Popeye dem Seemann begeistert. Für den Zutritt zum Bahnsteig musste man im Automaten eine Bahnsteigkarte zu 20 Pfennig ziehen. Der überwiegende Fernverkehr wurde noch mit Dampf gezogen, gelegentlich mit Diesel. Elektrifiziert wurde hier erst Ende der 60-er Jahre. Solange gab es auch noch eine große Drehscheibe zu sehen, auf der die Dampfloks gewendet wurden.

Der Alfred-Krupp-Weg und spannende Ansichten auf den Güterbahnhof

Doch zurück zur Friedrich-Ebert-Straße. Von ihr abzweigend verläuft der Alfred-Krupp-Weg immer an der Bahn entlang bis zur Umgehungsstraße. Das war für mich jahrelang mein Schulweg. In Höhe der

Roddestraße gab es eine Weiche mit Anbindung zu den Betrieben, z.B. Emil Jäger und Stille Landmaschinen. Direkt nachdem das Gleis die Straße im spitzen Winkel überquert hatte, gab es eine kleine

Drehscheibe, auf der einzelne Wagons in die entsprechende Richtung gedreht wurden. Wenn das Ding mal in Betrieb war, was eher selten vorkam, gab es für uns immer was zu gucken. Hinter der

Drehscheibe die Roddestraße entlang war eine große Freifläche, auf der unzählige sogenannte Stalldungstreuer von Stille standen, offene Anhänger mit einem Häckselwerk am Ende. Weiter

stadtauswärts stieg der Bahndamm immer mehr an, um die Umgehungsstraße zu überqueren.

Aber auch der sogenannte Ablaufberg hatte hier seinen Scheitelpunkt. Das Stellwerk stand an genau dieser Stelle und für die Mitarbeiter führte ein Trampelpfad den Bahndamm hoch. Und so ein

Ablaufberg war für uns immer faszinierend. Eine Rangierlok schob einen Güterzug langsam über den Berg, und die Wagons rollten dann einzeln in die sich auffächernden Gleisanlagen. Somit wurden

neue Güterzüge zusammengestellt. Damit die Wagons weiter unten nicht ungebremst aufeinander krachten, liefen mutige Männer zwischen den Gleisen umher und legten punktgenau sogenannte Hemmschuhe

aufs Gleis, die den rollenden Wagon wie mit einem Bremsklotz zum Stehen brachten.

Mein Interesse für die Eisenbahn nahm in Laufe der Jahre bemerkenswerte Formen an. Und so baute ich meine persönliche „Reliquiensammlung“ auf. Zweimal entdeckten mein Freund und ich eine Zugschlusslaterne am Straßenrand. Beim ersten Mal gaunerte uns ein Erwachsener das Teil wieder ab mit der dreisten Behauptung, er sei ein Bahnmitarbeiter.

Beim zweiten Mal waren wir schlauer und wickelten das Sammlerstück sofort in meinem Anorak ein. Besonders erfreut war ich, als tatsächlich mal ein Hemmschuh diesseits des Zaunes lag, also außerhalb der Bahnanlagen. Auch hier wieder schnell den Anorak ausgezogen und ab nach Hause damit. Unseren größten Coup aber landeten wir am hintersten Ende des Rangierbahnhofs. Von der Umgehungsstraße führte ein schmaler Weg aufwärts zu den Bahnanlagen. Und dort stand ein mächtiger Dampflok-Tender vor dem Prellbock, seit Jahren nicht mehr bewegt, verrostet und von Unkraut überwuchert. Was konnte man da als Erinnerung nur mitnehmen? Die Wahl fiel auf die Kupplung, das einzige Teil, das sich nach unserer Fachkenntnis mit normalem Werkzeug abbauen ließ. Am nächsten Tag trafen wir uns dort wieder. Diesmal mit Hammer und Zange ausgerüstet mühten wir uns redlich ab, bis wir das schwere Teil gelöst hatten. Unter einer Decke verborgen über die Fahrradstange gelegt schoben wir von dannen. Ich sehe noch den entsetzten Blick meiner Mutter, als ich damit zu Hause ankam.

Quellen

Text und Idee: Erwin Schröder

Fotos, sofern nicht anders angegeben: Erwin Schröder

Redaktion: Henning Stoffers